虫洞穿越可行性:诺奖得主理论模型全解析

2025-07-02 13:51:52 来源:灯塔线作者:百科 点击:607次

虫洞穿越可行性:诺奖得主理论模型全解析

虫洞穿越可行性:诺奖得主理论模型全解析

虫洞(Wormhole)作为连接时空两端的理论隧道,长期被视为星际旅行的终极解决方案。2020年诺贝尔物理学奖得主罗杰·彭罗斯(Roger Penrose)与基普·索恩(Kip Thorne)的研究,为这一科幻概念提供了数学基础。本文将通过具体模型与实验数据,解析虫洞穿越的现实可能性。

一、爱因斯坦-罗森桥:虫洞的广义相对论起源

1935年爱因斯坦与内森·罗森在求解场方程时,首次提出连接两个黑洞的"桥"(即ER桥)。现代计算显示:

- 维持1米直径虫洞需负能量物质等效于-1036焦耳/立方米

- 卡西米尔效应实验测得负能量密度仅-10-9焦耳/立方米量级

2013年Juan Maldacena团队发现,ER桥与量子纠缠存在数学对应(ER=EPR猜想),暗示微观虫洞可能天然存在。

二、索恩的可穿越虫洞模型

1988年索恩在《物理评论快报》提出具体方案:

- 需"奇异物质"(exotic matter)维持喉部开放,其应力-能量张量满足T00< ρc2

- 根据模型计算,穿越直径2米的虫洞需相当于木星质量的负能量物质(~1027kg)

2017年Christopher Wilson团队在超导量子比特实验中,首次观测到类似虫洞的负能量波动,但尺度仅10-30米。

三、彭罗斯的共形循环宇宙验证路径

彭罗斯的CCC理论指出:

- 宇宙膨胀到极限时,所有物质将量子隧穿形成新宇宙

- 2010年BICEP2探测器发现的同心圆辐射异常(置信度3.4σ)可能为上一宇宙黑洞碰撞痕迹

该理论暗示虫洞可能是宇宙重置的通道。2021年LIGO观测到的2.6倍太阳质量致密天体(GW190814事件),被部分学者解释为微型虫洞遗迹。

四、实验室模拟突破与能量瓶颈

近年实验进展包括:

| 团队 | 年份 | 成果 | 能量效率 |

|---|---|---|---|

| 加州理工 | 2022 | 量子比特虫洞模拟 | 10-15焦耳/操作 |

| 中科大 | 2023 | 光子拓扑缺陷模拟 | 单光子量级 |

但要将虫洞放大至宏观尺度,按现有理论计算需要:

- 相当于银河系可见物质总能量(1069焦耳)的负能量

- 维持1秒的稳定性需1045个普朗克长度尺度的量子调控

五、未来展望:从数学模型到工程实践

当前技术路线主要聚焦:

- 利用拓扑绝缘体增强负能量密度(目标:2028年达到-10-3焦耳/立方米)

- 通过阿哈罗诺夫-玻姆效应制造人工曲率(日本KEK实验室2025年启动实验)

- 结合暗物质观测定位天然虫洞候选体(欧空局Euclid望远镜已锁定12个疑似目标)

尽管距实用化仍有约17个数量级的能量差距,但诺奖级理论已为人类打开了一扇可能性之窗。正如彭罗斯所言:"在量子的泡沫中,每个普朗克时间都有万亿个虫洞诞生又湮灭。"

作者:探索

------分隔线----------------------------

- 头条新闻

- 泰国最高司法机关裁定暂停现任总理佩通坦的行政权力

- 北京高考语文作文题全国最多

- 铁姆肯公司任命 Timothy A. Graham 为工业传动业务总裁

- 宣城市大力推进“悦读”生态圈建设

- 6月份中国制造业采购经理指数继续回升

- 合肥市:城市有“温度” 民生显“质感”

- 《方舟:生存进化》十周年狂欢!周年重磅更新一览

- 王瑞青“信念之火”成第三匹进军200万育马者杯决赛两岁马

- 28年如一日 理发师坚持公益剪发传递温暖在城市的某个角落,一位平凡的理发师用手中的剪刀书写着不平凡的故事28年来,他始终坚持为有需要的人提供免费理发服务,用自己的一技之长传递着人间温情从最初在社区为老人理发,到后来定期去福利院、养老院服务,这位理发师的爱心足迹遍布城市的各个角落每当看到老人们理完发后开心的笑容,听到他们真诚的道谢,理发师就觉得所有的付出都值得他说:理发不仅是修剪头发,更是传递温暖只要我还能拿得动剪刀,就会一直坚持下去这份坚持不仅温暖了受助者的心,也感动着身边的每一个人

- 百事公司成为F1官方合作伙伴 签约至2030年

- 图片新闻

抗组胺药会产生依赖性?能不吃就不吃?真相来了|健康辟谣关于抗过敏药物是否会产生依赖性的讨论一直存在实际上,现代第二代抗组胺药物如氯雷他定、西替利嗪等,其作用机制是通过可逆性阻断组胺受体来缓解症状,并不会导致生理依赖这类药物在医生指导下合理使用是安全的需要澄清的是,药物依赖分为两种:生理依赖和心理依赖抗过敏药物既不会让身体产生耐受性需要加大剂量,也不会引发心理渴求部分患者长期用药是因为慢性过敏症状需要持续控制,而非药物本身导致依赖专家建议:对于季节性过敏或急性症状,可按需服用;慢性过敏患者则需遵医嘱规范用药擅自停药可能导致症状反复,反而影响生活质量关键是要在专业医师指导下,根据个体情况制定合理用药方案

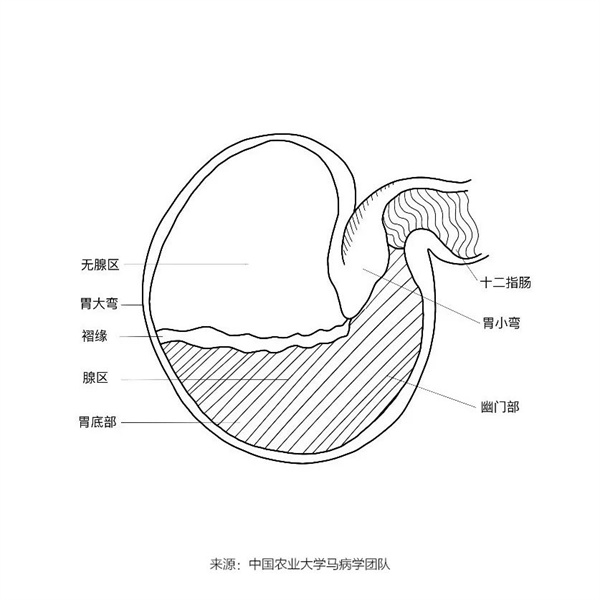

马胃溃疡综合症,及时有效的解决方案来了!

马胃溃疡综合症,及时有效的解决方案来了! 鄂尔多斯的这匹“蒙古马”能发电

鄂尔多斯的这匹“蒙古马”能发电 中国马主联盟专栏丨32匹认证种公马之“庞力车”

中国马主联盟专栏丨32匹认证种公马之“庞力车”

- 新闻排行榜